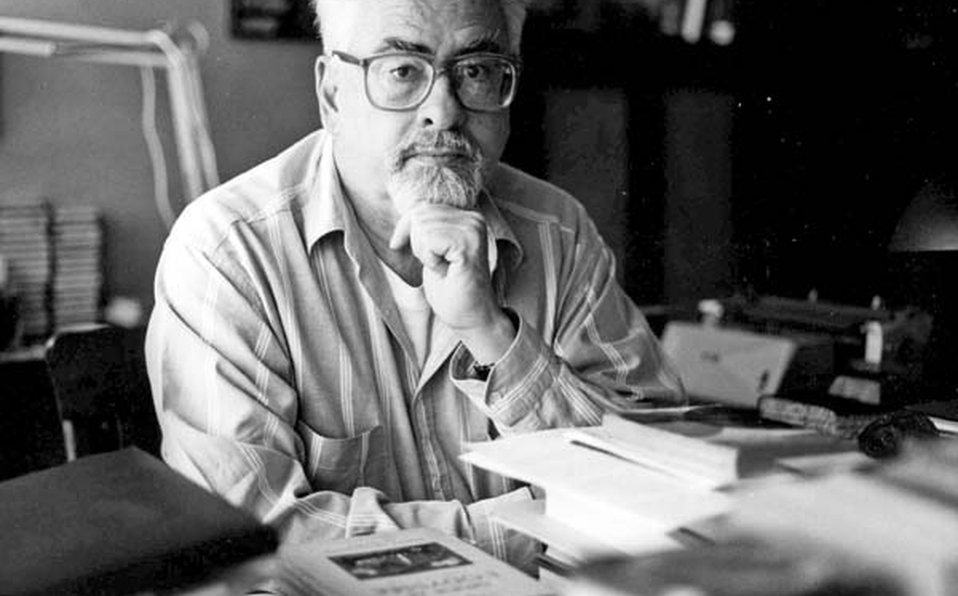

He aquí una rareza: un cuento de Gerardo Deniz (Madrid, 1934 – México, 2014). Escritor mexicano de origen español, principalmente conocido como poeta, es considerado una figura de culto dentro de la literatura nacional. Su obra en prosa se conoce poco aunque es muy amplia, y tiene muchos puntos de contacto con el resto de su trabajo y con los intereses e ideas que aparecen en éste.

«Necroforia» es una estampa breve y cómica cuyo extraño título (para sólo dar una pista) se forma de manera similar a palabras como «fósforo» o «semáforo». Es parte de Alebrijes, un libro de cuentos de Deniz publicado en 1992.

NECROFORIA

Gerardo Deniz

Cuando Fulgencio, aún joven, murió de asco, Tomasa –la viuda– y sus pocos amigos, tan pobres como él, lo vistieron con su único traje y afrontaron la situación con realismo.

Las posibilidades tradicionales parecían escasas; al grado de que bastó un rato de conversación, entrecortada por hondos suspiros, para persuadir a todos de que sólo había una: el endeudamiento casi de por vida. Aun aparte de eventuales problemas de cementerio, los simples gastos de ataúd y traslado de Fulgencio serían ruinosos. Entonces decidieron preparar café y pensar más despacio.

El proyecto de llevar el cadáver por la calle tuvo que ser descartado. Habría que atravesar nueve ejes viales y el Periférico. El único vehículo imaginable era la camioneta del vecino repartidor de piñatas, pero tendrían que esperar el domingo, y era martes.

Fue entonces cuando el primo Galo, recién llegado al velorio, sacó del bolsillo un papel arrugado con el plano de la red del metro, que le habían regalado el otro día, y propuso un plan que al principio fue recibido con escepticismo. A un par de calles de la vecindad donde se hallaban estaba la discreta estación de metro Aconcagua, y en el extremo de la línea la terminal Mictlan, reino azteca de los muertos. Después de una noche entera de razonamiento cartesiano, al amanecer hubieron de convenir en que no existía otro recurso y decidieron preparar el quinto café, ya casi agua caliente.

Eran las nueve de la mañana cuando, pasado el congestionamiento de público, un grupo de personas llegó con decisión a la entrada de la estación Aconcagua. Modestos, no iban apiñados; cinco o seis incluso hacían lo posible por parecer ajenos, mientras repartían ojeadas inquietas y hacían a los demás señas misteriosas.

En el centro iba Fulgencio, sostenido en vilo por dos amigos vigorosos. Para que pareciese que era ciego, le habían puesto unos lentes negros, trabajosamente conseguidos, y llevaba un bastón bien sujeto a la mano, vendada. Aparte su inercia, tal vez excesiva, no tenía tan mal aspecto.

Esperaron un momento solitario e hicieron descender a Fulgencio resbalando sobre los talones, con notable soltura. Una vez abajo, lo apoyaron en la pared, para tomar un respiro, y se le cayó el sombrero. Tomasa lo recogió y se abanicó con él. Uno de los dolientes, fingiendo esperar a alguien, emprendió una lenta inspección circular por la estación. A la vuelta estaba el policía, solo, manifestando una indiferencia que casi se antojaba sospechosa.

Acababa de llegar un convoy y se acercaban algunas personas. El espía hizo una señal y varios rodearon a Fulgencio, sin ostentación, mientras pasaba la gente. Deliberaron en voz baja mientras tanto. Se decidió no buscarle plática al policía, cuyo aire era poco prometedor, sino recurrir directamente a los dos niños de la vecindad, que esperaban jugando impacientes a mitad de la escalera, debidamente aleccionados.

A un gesto, descendieron rápidos. El mayor llevaba debajo del brazo una gallina inmovilizada dentro de una jaula estrecha de palos blancos. Era evidente que el policía no los dejaría pasar con ella, y sabían bien cómo complicar el problema para distraerlo. Sin embargo, llegaron al torno de entrada, se detuvieron, dejaron la gallina en el suelo, simularon buscar y hallar sus boletos y no les quedó otro remedio que pasar al fin, sin que el policía hiciese caso de ellos. Ya del otro lado de la barrera, el menor tuvo una ocurrencia luminosa. Llamó al policía con un silbido y, señalando a su acompañante:

—¿Verdad que no puede pasar con el animal?

A pocos metros, el amigo vigilante de Fulgencio se acercó a un individuo vestido de negro que miraba con desaprobación al difunto.

—¿Lo conocía usted desde hace mucho?

El individuo fúnebre no se preocupó por entender.

—Ciego y además borracho —dijo despacio—; es el colmo. Seguro que van a querer que pase, y luego ahí están los accidentes. No se puede tolerar.

El mayor de los niños hacía valer ante el policía el hecho de que había ya pasado el torno con la gallina sin que se le dijera nada. Como el argumento era bueno, ponía al policía de pésimo humor.

El grupo echó a andar con Fulgencio. El amigo vigilante notó con angustia que era demasiado visible que el cadáver de Fulgencio no movía las piernas y que el bastón se agitaba demasiado, por mano bienintencionada del amigo de la derecha. Otra vez se acercaba gente en sentido opuesto.

—Mire nada más, ¡ese hombre está inconsciente, lo van a matar! —exclamó el tipo tétrico.

Al fiel espía sólo se le ocurrió señalar hacia un pasillo vacío, con mano temblorosa.

—¡Pues fíjese en lo que viene por allá! —balbuceó.

Cuando menos, la artimaña distrajo al criticón unos instantes, mientras Fulgencio pasaba el torno dando una extraordinaria vuelta sobre sí mismo. Cuando el policía giró, sorprendido por la inesperada fila de gente solemne y apresurada que entraba, vio a Tomasa atascada en el otro torno. Sin soltar al niño, que se debatía, le advirtió en voz muy alta:

—No funciona, señorita, pase por donde los demás.

Los que llevaban al muerto oyeron algo a sus espaldas y aceleraron. Una señora que caminaba a su encuentro dio un ligero grito al ver a los tres precipitarse sobre ella y que al de en medio volvía a caérsele el sombrero. De atrás llegó la voz indignada del individuo de negro.

—¡Policía! ¡Llevan a un borracho, a un drogado, a un … !

El espía fiel, desesperado, se le colgaba del cuello, le hacía cosquillas, lo besaba. El policía, en su desconcierto, soltó al niño, que huyó con su compañero y la gallina; viraron hacia el andén. El policía dudó y echó a correr tras ellos, mientras el furioso, detenido por la barrera de entrada, seguía clamando.

—¡Pero mírenlo! ¡Lo van a matar!

El amigo fiel se esfumó. Los niños trotaron por el andén buscando un camino. Aterrados, los portadores de Fulgencio no tuvieron más remedio que bajar a toda prisa la escalera interior que llevaba al lado opuesto de la estación. El cortejo callaba. Tomasa los alcanzó, sin saber tampoco qué decir.

—¡Corran, corran!

Los talones de Fulgencio volvían a deslizarse por muchos peldaños. Nadie se detuvo ya; continuaron de frente, ahora en subida, arrastrándolo sin miramientos. Todos iban atemorizados. La poca gente que encontraban quedaba muda. El ascenso de la otra escalera fue terrible, pero lo lograron y por fin desembocaron, exhaustos, en el andén contrario. Fulgencio conservaba los lentes oscuros puestos. Por el andén de enfrente, el policía frenético perseguía a los dos niños y a la gallina, que asomaban y desaparecían por lugares inesperados. A Fulgencio no parecía importarle nada. Llegó el metro, casi vacío. Quienes llevaban al muerto se abalanzaron a la puerta más cercana, agotados. Los demás los imitaron, denotando intensa inquietud. Aquel tren iba en la dirección que no era.

En el asiento, Fulgencio se mantuvo erguido, con cierta rigidez digna y una pierna muy estirada. A su lado, un amigo del alma, jadeante, se le aferraba al brazo, sin mirarlo. En el vagón era fácil diferenciar a los dolientes, por sus caras de espanto, y a los pasajeros previos, por las expresiones intrigadas.

Tomasa, de pie, se acercó oscilando a su difunto compañero y, en un alarde de aplomo, le encasquetó el sombrero, que traía en la mano por segunda vez. Se dio cuenta de que la observaban con curiosidad y redondeó su papel. Le dio unas cariñosas palmadas al cadáver en la mejilla, no sin melancolía.

—Ándale, ándale. Ya te vas a sentir mejor.

El tren se detuvo. Subieron dos. Uno se acomodó frente a Fulgencio y en seguida notó algo raro. El tren arrancó. Tomasa se sintió obligada a recalcar. Sacó el pañuelo y se lo pasó cuidadosamente a Fulgencio por la cara, inclinándose.

El tren aceleraba.

—¿Adónde vamos? —preguntó de pronto Fulgencio, con los ojos cerrados detrás de los lentes.

14 comentarios. Dejar nuevo

Relato enorme!

Gracias por leerlo. 🙂

Muuuuuy bueno! Gracias por compartir!

Al contrario. 🙂

Me reí mucho.

fascinantes relatos. Gracias.

Muy bueno, a mis jóvenes les encanto

Qué bueno. Gracias por leerlo.

¡Y que despierta don Fulgencio!

Jajajaja

Muchas gracias por compartir

¡Gracias a ti!

Me recordó A Morte e a Morte de Quincas Berro d’Água de Jorge Amado, muy divertido. Gracias

Ah, ese no lo he leído. Mil gracias.

Casi me lo imagino todo en ni trayecto, que bonito!

Es un gran cuento, cómo no.