1993-2013

La tarde del jueves pasado, el 21 de marzo, fui al local donde daba la sesión semanal de mi taller de narrativa: un grupo abierto que fluctuaba entre los ocho y los quince integrantes. Al llegar, los dueños me confirmaron una noticia que ya me habían anticipado días antes: por causas ajenas, como suele decirse, a su voluntad, el local cerrará por tiempo indefinido. Mi taller, al menos de momento, se acababa también.

Entonces me pareció significativo porque el jueves pasado, si no me equivoco, cumplí veinte años de dar talleres.

Los talleres literarios son una actividad extraña en México. El oficio pertenece a la porción más enrarecida del sector servicios, ese que tiene que ver con las mercancías intangibles, y dentro del sector está en algún punto impreciso que no se deja situar: según quien mire, puede quedar en el terreno del ocio, en el de la educación o tal vez en el de la cultura, que como categoría (ya se sabe) da dolores de cabeza a muchas personas por su inutilidad aparente y su dificultad clarísima: porque no les parece más que un símbolo de estatus, y de hecho uno rancio y equívoco.

Para colmo, la tradición de los talleres, que es larga y diversa, está muy mal documentada en este país: la figura de Juan José Arreola, a cuyo taller acudieron muchos autores que después fueron famosos, se percibe como la de un gran iniciador, pero no hay mucha conciencia ni aprecio de sus continuadores. Los más célebres (y son invisibles más allá del pequeñísimo grupo de los aspirantes a escritor, igual que el mismo Arreola) son escritores de mucho prestigio, como Daniel Sada o Rafael Ramírez Heredia, que apartaban un poco del tiempo que podrían haber empleado en escribir para leer y comentar los trabajos de otros. Nunca se habla de los centenares o tal vez miles de personas que se dedican principalmente a enseñar a escribir, una disciplina que exige una serie amplia de conocimientos y habilidades pedagógicas pero no necesariamente grandes logros literarios. Por pura estadística debe haber en México un John Gardner: alguien sin mucho lustre como autor pero capaz de enseñar la “escritura creativa” de modo magistral, pero no sabemos quién es.

Y del mismo modo, tampoco sabemos todos los usos, ni las consecuencias, que puede tener semejante enseñanza. Los escritores profesionales (o los que, por lo menos, llegan a tener cierto prestigio como tales, sea por altas ventas o por tener el aprecio de las élites literarias) suelen desdeñar los talleres incluso si se formaron en alguno de ellos, pues de este modo su talento individual se destaca más. A la vez, otros colegas –casi siempre menos afortunados, dedicados a subsistir en estratos más bajos de la rarísima “República de las Letras” mexicana– desprecian la idea misma del taller por considerar castrante cualquier juicio sobre su trabajo, inadecuada o indigna cualquier opinión ajena, o más deseable el aura romántica –bohemia del siglo pasado, o del antepasado– que todavía tiene la escritura en solitario (“Aprende de la vida”, “Escribe con el corazón”, “¿Te imaginas a Bukowski en un taller?” y otros lugares comunes).

Y sin embargo la gente sigue buscando talleres y sigue habiendo quienes, bien o mal, intentan (intentamos) darles lo que buscan. En 1993 yo comencé, en realidad, sin saber lo que hacía, sólo por llenar el hueco que había quedado al renunciar el tallerista con quien yo mismo trabajaba. Ese primer taller era pequeño y existía en condiciones desventajosas (se llevaba a cabo en instalaciones del Tecnológico de Monterrey en Toluca, que entonces no era un sitio propicio para nada que oliera a literatura), y quién sabe qué cosas recomendé, qué caminos sugerí. Luego, cuando me mudé a la ciudad de México, seguí trabajando en esto meramente para sobrevivir: querer escribir a pesar de todo, sin deber nada a nadie, y además desde la posición de un advenedizo a quien nadie conocía, era estar estancado en una situación laboral sin muchas otras salidas, y por años el dar talleres fue mi modo de llevar una existencia literaria, azarosa, aunque más humilde que la del cliché: pegaba carteles hechos a mano en casetas de teléfono o en tableros del Metro (cuando nadie me veía, porque no tenía permiso); daba clases donde se podía; abría el taller a los textos que hubiera disponibles; pasé por sitios hospitalarios y por conflictos graves o ridículos. Creo que aprendí: que aprendí, de hecho, a leer desde abajo, de otro modo, y también a meterme en el terreno peligroso de las relaciones humanas donde chocan el ego y la inseguridad de quien escribe. Y hasta he podido escribir sobre esos hallazgos. Así que, al menos en ese aspecto, no han sido veinte años tan malos.

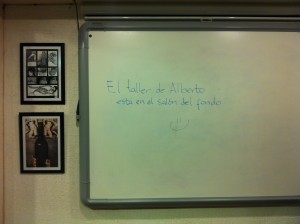

El jueves pasado, luego del aviso y de la última sesión normal de mi taller, mi esposa me recogió en su auto. Fuimos a casa y en el camino discutimos qué hacer. Hablamos primero de cerrar el taller, por un tiempo o definitivamente. Ella pensaba en los muchos años y yo, con algo de amargura, en una curiosa sensación (descubrimientos aparte) de inmovilidad. Dar talleres no es la mejor manera de “progresar” en una cultura literaria microscópica, clasista, obsesionada con las apariencias.

Y al final decidimos que buscaríamos otra sede, como en ocasiones anteriores. Ya la encontramos. Y hoy, última sesión proyectada del taller en el espacio que teníamos, leímos y luego celebramos. La terquedad es también algo que se aprende.