Este artículo fue publicado en la columna «Mundo raro», que Alberto Chimal mantuvo durante cinco años (2001-2005) en el suplemento Arena, del diario mexicano Excélsior. Era parte de una serie sobre Cervantes, con el pretexto del cuarto centenario del Quijote, y algún día podrá ser parte de un ensayo más extenso.

1

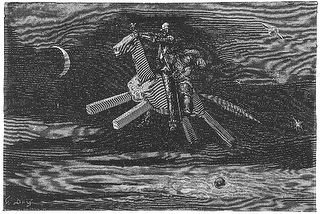

En la segunda parte del Quijote, los planes frívolos o preocupados de varios personajes compiten, de tan raros y caprichosos, con los desvaríos que fragua el propio caballero. Sobre todo llama la atención el espíritu festivo, cruel, del Duque y la Duquesa, dos nobles que se divierten durante muchos días inventando tareas y hazañas tremendas (puestas en escena, fingimientos y máscaras) para Don Quijote y Sancho. Y la de Clavileño, el volador, es una de las mejores:

Entre el capítulo XXXVI y el XL, la casa de los duques recibe a una supuesta condesa Trifaldi, también llamada la Dueña Dolorida, quien llega con numerosa comitiva a pedir ayuda para ella, los suyos y su ama, la infanta Antonomasia. Según la Trifaldi, el poderoso gigante Malambruno transformó a Antonomasia y al esposo de ésta en estatuas de metal; a los demás, hombres y mujeres, les puso unas barbas enormes y espantosas. La única salvación de todos es que Don Quijote se avenga a aceptar el desafío del gigante; la única forma razonable de llegar hasta él es volando a lomos de Clavileño, llamado el Alígero: un corcel de madera creado por el mago Merlín, que se gobierna mediante una clavija en la frente y puede cubrir volando las muchas leguas que separan a los adversarios.

Acepta don Quijote y a la noche llega Clavileño, cargado por sirvientes de verde. Sancho teme, el caballero también (pero no lo dice para no menoscabar su valentía a los ojos de los demás) y ambos montan. Para evitar el mareo, aceptan vendarse los ojos. Todo es una impostura, por supuesto, y mientras Sancho y su amo, ya a ciegas y en el capítulo XLI, se mantienen sobre el monigote, los demás les echan aire con fuelles, acercan estopas encendidas a sus caras y por fin hacen volar al caballo, que está relleno de cohetes, con otro fuego bien aplicado en su cola. Todos caen al suelo; cuando Don Quijote y Sancho se levantan, la Trifaldi y los suyos se han ido y un pergamino fijo a una lanza clavada en el suelo anuncia que Malambruno se da por satisfecho y ha levantado sus encantamientos.

Don Quijote, como es de esperar, no percibe el engaño, para diversión de los duques y sus gentes: «osaré jurar», dijo ya sobre Clavileño, «que en todos los días de mi vida he subido en cabalgadura de paso más llano: no parece sino que no nos movemos de un lugar». Pero Sancho logra un desquite curioso, involuntario, cuando la Duquesa le pregunta sobre cómo le fue por los aires. De pronto, sin aviso previo, afirma haberse levantado la venda de los ojos y haber contemplado el mundo desde las alturas, y su descripción es deliciosa porque está llena de sinsentidos: el mundo como un grano de mostaza y cada persona como una nuez, la tierra descubierta «por un ladito» para verla entera, y por fin Sancho bajando de Clavileño para jugar en el cielo con las «Siete cabrillas» (las Pléyades); «me entretuve con las cabrillas, que son como unos alhelíes y como unas flores, casi tres cuartos de hora, y Clavileño no se movió de su lugar, ni pasó adelante (…) Son (…) las dos verdes, las dos encarnadas, las dos azules, y la una de mezcla».

Luego viene uno de esos intercambios que ennoblecen la amistad de Don Quijote –quien se aviene a creer en Sancho si éste acepta como verdad lo sucedido en la cueva de Montesinos, en aquel otro episodio de maravillas–, pero lo importante es que el escudero ha sido un mejor fabulador que los Duques, cuyo final para Clavileño es apresurado e insatisfactorio. Como Don Quijote, el lector se extraña de que la aventura concluya apenas comenzada, pero el premio está en la imaginación del escudero, que salta de las estrellas a los animales y a las flores y al sueño. ¿Cómo hubiera urdido él, de estar aliado con los duques, de locuras en la guarida del gigante Malambruno?

2

Como sucede con la quimera (que ya no es un animal fabuloso sino un sustantivo común, y cuyo infortunio fue explicado por Borges), algo hay en Clavileño que se resiste a proliferar en la imaginación de los otros. Su estirpe, al menos, es incierta, o tenue, o apenas existente: un vehículo volador con forma de cuadrúpedo. Ya sabemos que en la vida «real» se imaginaron muchas formas de imitar a las aves en su investigación de la teoría y la práctica del vuelo; hay muchos caballos famosos en la literatura y la historia (el mismo Quijote contiene una breve enumeración, dicha por la Dolorida), y en la primera hay también, incluso, muchas cabalgaduras capaces de volar: al-Buraq que transportó a Mahoma; Garuda, rey de los pájaros que montan Vishnu y Lakshmi; el caballo alado cuyo nombre, y no su especie, era Pegaso. Etcétera. ¿Por qué no una familia alrededor de la criatura cervantina, que no voló jamás, de acuerdo, pero inspiró uno de los sueños más elevados y hermosos de su libro?

Puede ser, además de la naturaleza relativa de sus poderes sobrenaturales, la redundancia: las patas que no se apoyarían en el suelo, por ejemplo, y sólo colgarían inútiles; puede ser la misma forma animal en una construcción humana, de esas que se proponen apartarse del mundo natural. El otro gran caballo de madera en la tradición de occidente es el de Troya, tan manchado como está por lugares comunes, malas películas y libros esotéricos, y su condición de vehículo de los aqueos (para ingresar en la ciudad sitiada) nunca ha importado tanto como el engaño de su creador, Odiseo.

Pienso en una idea que Alejandro Jodorowsky sugirió al dibujante Juan Giménez para Los metabarones, la extensa novela gráfica en la que los dos colaboraron: contra la fealdad pragmática de las naves espaciales «a la americana» y de toda una cultura material fincada en la utilidad y el beneficio, sin interés por la belleza, el escritor chileno imaginaba vehículos que fueran a la vez construcciones y criaturas, cohetes tentaculados, ballenas de metal y carne nadando en el vacío. Como estas visiones sólo pueden ser hijas del siglo XX –indigesto de ideas subalternas, obsesionado con la mezcla y la regurgitación de lo ya existente–, sospecho que ejemplos de seres o artefactos semejantes a Clavileño se encontrarán, probablemente, sólo en las historias populares de ahora. Pero todas son, como se sabe, desechables: ninguna provocaría la misma fascinación, al menos, en Sancho Panza, quien sabe hacer cosas mejores.

Ruben Darío, en su «Letanía de nuestro señor Don Quijote», se dice «enamorado» de esta criatura solitaria.

Copyright © Alberto Chimal, México, 2005

1 comentario. Dejar nuevo

[…] caso más representativo lo ocupa el vuelo a lomos de un caballo, como el que figura en la historia de Clavileño, en el capítulo II-41 del Quijote.( Sin embargo, en nuestro pequeño divertimento o capricho […]